Villeurbanne face à la grippe espagnole

28 septembre 2018

L’automne 1918 aurait dû mettre les Villeurbannais à la fête : sur le front, l’ennemi recule partout, les journaux ne parlent que de batailles gagnées et, enfin, le 11 novembre sonne l’heure de l’Armistice, le terme d’une indicible boucherie. Bien sûr, au moment de la victoire la ville pavoise, l’on chante, l’on danse, mais la joie est de courte durée. Depuis plusieurs mois, un mal accable la population, qui atteint justement son point le plus élevé à la fin de la guerre : la grippe espagnole. L’épidémie a pris naissance en Asie ou aux États-Unis, contamine les soldats américains qui, à leur tour, la transmettent aux Poilus combattant sur le front. Puis elle passe des militaires aux civils, et gagne l’ensemble de la France – et pas seulement, puisque toute la planète est infectée par le virus.

Des malades par milliers

Elle atteint Villeurbanne en août 1918. Et étonne immédiatement par sa virulence. Ses premiers symptômes se manifestent classiquement par de la fièvre, des courbatures, un mal de tête, une irritation de la gorge et une toux tenace. Une ou deux semaines de repos suffisent en principe pour en venir à bout. Mais elle peut devenir beaucoup plus dangereuse, infecter les poumons, et tuer le malade en à peine quelques jours.

Contrairement à ce que l’on observe généralement en France, la ville de Villeurbanne prend immédiatement des mesures pour lutter contre l’épidémie. Dès le 1er septembre, le Bureau municipal d’hygiène et le Service d’assistance médicale gratuite sont chargés de visiter les malades, de leur donner des soins et de faire évacuer les corps des personnes décédées. Le terrible décompte commence. En septembre, 32 habitants décèdent de la grippe. En octobre, le mal atteint son paroxysme : plus de 500 familles sont visitées à domicile, tandis que 204 civils passent de vie à trépas. Les malades, eux, se comptent par milliers, au point de représenter entre un tiers et la moitié de la population ! Aucun quartier, aucune tranche d’âge, aucun milieu social ne sont épargnés. Le virus se transmet avec une telle contagiosité que les Villeurbannais se persuadent un temps qu’ils ont affaire à la peste, et non à une grippe. Dans les lieux où règne la promiscuité, elle se répand comme une traînée de poudre. Ainsi à l’école de Cusset, muée en hôpital de secours, et où l’espace manque tellement que les lits sont tous à touche-touche, 41 personnes meurent en un mois. Dans les hôpitaux militaires, à Faÿs et à la piscine Pommerol (l’ancien Palais d’Hiver, boulevard Stalingrad), le bilan est encore plus lourd, avec 70 décès. L’on meurt aussi à domicile, comme chez les Pseuda, une famille d’ouvriers habitant avenue Galline, qui perdent leur fille Georgette le 13 octobre, puis sa sœur Marie-Louise deux jours plus tard, le 15 octobre. Elles avaient 10 et 20 ans…

Devant l’ampleur de l’épidémie, la population panique. La ville manque de cercueils et de fossoyeurs pour enterrer les morts ; aussi affecte-t-on 20 prisonniers allemands pour prêter main-forte aux employés municipaux. Surtout, la médecine de l’époque s’avère incapable de juguler la grippe. Ses bains de bouche, ses désinfections du nez, ses inhalations répétées, ne peuvent rien contre le virus tueur. Même des infirmières rendent les armes devant le mal : pendant la durée de l’épidémie, au moins neuf d’entre elles démissionnent de l’hôpital Faÿs. Mais elles sont aussitôt remplacées par d’autres, au courage admirable, qui ne craignent pas de risquer leur vie pour soulager les malades. La seule parade efficace consiste à réduire le plus possible les contacts entre habitants.

Tous les spectacles interdits

Aussi, le 15 octobre 1918, le maire de Villeurbanne prend des mesures draconiennes. Il réduit les enterrements au strict nécessaire : plus de messes à l’église, plus de convois funéraires mais un simple enfouissement à la va-vite : «Les cérémonies civiles ou religieuses se feront dans les cimetières, où se tiendront en permanence des ministres des divers cultes». Tous les spectacles sont interdits jusqu’à nouvel ordre, compétitions sportives, représentations théâtrales, cinémas et concerts inclus. Les désinfections à l’eau de Javel ou au formol sont érigées en obligations quotidiennes dans tous les lieux publics : salles de classe, banques, bureaux de poste, cafés, restaurants, gare, transports en commun et, bien entendu, aux domiciles des malades. Mais rien n’y fait, l’épidémie continue de frapper. Entre le 1er novembre 1918 et le jour de l’Armistice, elle tue encore 48 civils. La grippe ne recule qu’au début de 1919, pour disparaître à la fin de l’hiver. En huit mois, d’août 1918 à mars 1919, elle fait entre 500 et 600 morts à Villeurbanne. Un bilan à comparer aux 1713 Villeurbannais morts pour la France pendant la totalité de la Première Guerre mondiale. La grippe espagnole s’avère ainsi la pire épidémie qu’a connue notre ville au cours du 20e siècle. En France, elle fit, selon les historiens, entre 165 000 et 400 000 victimes.

Par Alain Belmont, historien.

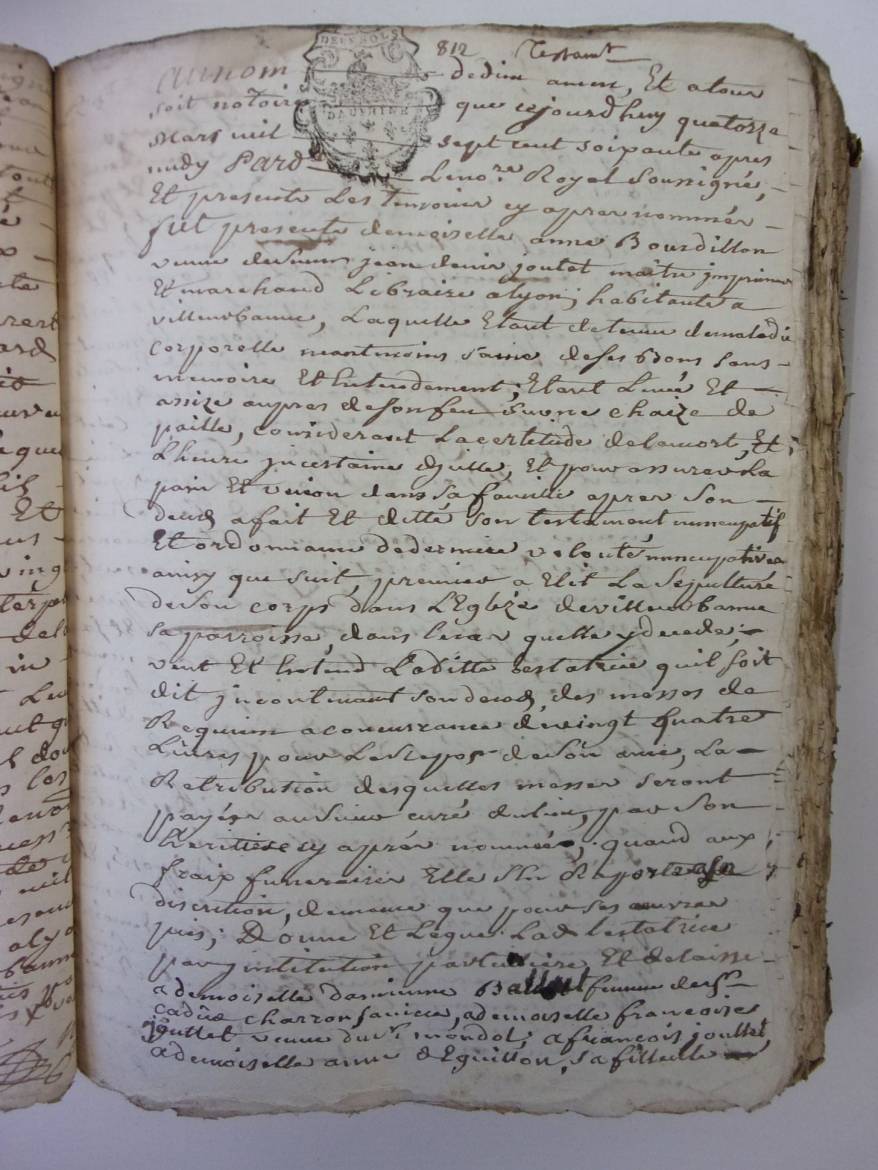

Sources : Archives municipales de Villeurbanne (Le Rize), 1 D 274, 2 D 15, 2 D 163, 5 J 4, 16 Z 1, 16 Z 16 à 20, 16 Z 32, Archives du Rhône, 4 E 14352 et 14353.

Pourquoi une grippe « espagnole »

Au 21e siècle, plus de cent ans après son irruption, on désigne toujours l’épidémie de 1918-1919 sous le nom de grippe espagnole. Pourtant, la péninsule ibérique n’eut absolument aucun rôle ni dans son origine ni dans sa diffusion. Née en Asie ou aux États-Unis, cette grippe fut baptisée ainsi car l’Espagne était restée neutre durant la Première Guerre mondiale. Du coup, ses journaux qui n’étaient pas soumis à la censure militaire, couvrirent largement l’événement à travers leurs colonnes. Alors qu’en France, il en allait tout autrement. Le pays restant englué dans une guerre sans fin et particulièrement meurtrière, il n’était pas question d’évoquer dans la presse une information susceptible d’entamer le moral de la population. Résultat, ce n’est qu’à partir de la mi-septembre que les quotidiens lyonnais évoquèrent pour la première fois la présence de l’épidémie dans l’agglomération. Une attitude irresponsable, qui retarda d’autant la défense collective contre le virus.

.png)